«Параллель Тучкова». Часть одиннадцатая, заключительная, в которой наконец-то становится понятным, почему этот цикл я назвал именно так, а вся история получает неожиданное продолжение

Давайте теперь от математики и статистики (надеюсь, что изложенное в предыдущих частях вам показалось не очень скучным) вновь обратимся к истории. Как вы помните, в самой первой части цикла я дал подробный обзор того, как на протяжении многих лет в литературе выглядело представление о параметрах военно-топографической трехверстной карты, никак не касаясь собственно истории ее создания. Поэтому начав с Высочайшего одобрения 2 апреля 1845 года [1], мы с вами сразу перескочили почти на 20 лет вперед, к появлению первого упоминания о широте главной параллели в 55°.

Однако понятно, что и у императорского одобрения была своя предыстория. И она начинается 13 декабря 1843 года, когда вместо ушедшего «на повышение» Ф.Ф. Шуберта директором Военно-топографического Депо был назначен генерал-майор (на тот момент) Павел Алексеевич Тучков (1803-1864). Я не буду здесь подробно разбирать его биографию, она достаточно хорошо известна из множества публикаций. Остановлюсь лишь на тех важных моментах, которые имеют непосредственное отношение к нашему рассказу.

Первое, на что следует обратить внимание — это то, что практическими съемками местности (причем, именно топографическими съемками) П.А. Тучков занимался с 14 лет, еще будучи юным выпускником Училища колонновожатых в чине прапорщика. Десятилетний опыт таких съемок не мог не сказаться на его идеях и предпочтениях и уже после назначения директором ВТД.

Таким образом, не является удивительным, что с приходом П.А. Тучкова в Военно-топографическом Депо начинаются глубокие реформы. Оценки этих реформ в литературе не являются однозначными. Так например, указывается, что после ухода Ф.Ф. Шуберта начинает страдать не только математическая подготовка в школе топографов, но и основная подготовка — обучение съемкам и черчению [2]. Однако, возможно это связано с кратковременным периодом отсутствия материалов для практической подготовки, ведь именно в это время были закончены съемки Псковской губернии, в которых ученики школы принимали активное участие, а новые — еще не начинались. А может быть, причина носиь более общий характер — то, что на смену «теоретику» Ф.Ф. Шуберту пришел, как следует из ранее сказанного, «практик» П.А. Тучков. Тут мы гадать не будем, поскольку именно в практической части и лежали будущие реформы нового главы ВТД, и они с лихвой перекрывают возможные недостатки его работы.

Первой важной инициативой, предпринятой П.А. Тучковым уже в 1844 году, то есть почти сразу после назначения, была инициатива перехода в топографических съемках от масштаба в 200 саженей в дюйме к одноверстовому (500 саженей в дюйме). Докладную записку с ней он представил генерал-квартирмейстеру Генерального штаба генерал-адьютанту Ф.Ф. Бергу [3], а после составления в Генеральном штабе представления на основе этой записки инициатива получила и Высочайшее одобрение 23 сентября 1844 года. Вслед за этим было составлено и подробное положение о таких съемках, правда первоначально оно касалось лишь съемок Витебской губернии и лишь впоследствии было распространено на другие съемки [4, 5].

Основной идеей такого изменения было то, что топографические съемки в 200-саженном масштабе согласно предыдущих инструкций, составленных еще во времена Ф.Ф. Шуберта, велись крайне медленно. В докладной записке П.А. Тучков писал: «Так как цель занятий Военно-Топографического Депо состоит в том, чтобы топографические сведения были приобретаемы сколь возможно больших пространств с меньшею потерею времени и издержек, и удовлетворяли бы совершенно в смысле военном, а потому я полагаю: топографические съемки наши отныне проводить по масштабу одна верста в английском дюйме, инструментально — по главным путям, рекам и границам и глазомерно — на остальных пространствах, по бывшим уже многим примерам и, преимущественно, по образцу съемки Минской губернии, которая, будучи основана на тригонометрической сети, вполне удовлетворяет в смысле военно-топографическом... Топографические съемки, произведенные до сего времени и исполняемые в настоящее время в губерниях: Псковской, Волынской и Подольской, требуют весьма продолжительного времени и необыкновенно больших расходов; между тем, как военные съемки, будучи столь же удовлетворительны, стоят гораздо меньших издержек и требуют для снятия одного и того же пространства вдвое менее времени» [6].

Здесь обращает на себя внимание указание на глазомерную съемку «на остальных пространствах». Можно было бы предположить, что такой подход сильно сказался бы на точности съемки, однако тут следует учитывать то, что многие пространства, для которых планировалась топографическая съемка, уже были достаточно хорошо покрыты тригонометрической сетью, поэтому речь здесь идет скорее о компромиссе в точности, достаточной для специфической военной съемки местности и создания карт, пригодных для именно военного применения.

Как раз с наличием такого рода карт был и связан следующий шаг П.А. Тучкова, изложенный им в очередной записке на имя генерал-адьютанта Ф.Ф. Берга 28 марта 1845 года. Подробное изучение Тучковым имеющегося массива карт [7] показало, что если для «общих соображений действий и движений войск» (читай: стратегического планирования) имеющиеся Военно-дорожная карта России (1829 г., 40 верст в дюйме) и Специальная карта Западной части Российской империи (закончена к 1840 г., 10 верст в дюйме) и пригодны, то для планирования тактического они совершенно не годятся. Для такого планирования, по мнению Тучкова, не подходят даже губернские 5-верстные карты и даже недавно начатая 4-верстная военная пограничная карта, поскольку «по своему масштабу не могут ни вмещать необходимых подробностей, ни называться топографическими» [8].

Альтернативой, предложенной П.А. Тучковым, и была военно-топографическая трехверстная карта — картографическое произведение, которое на много десятилетий пережило своего инициатора и определило на много лет вперед один из основных векторов деятельности Военно-топографического депо и, в целом, Корпуса военных топографов. Обращает на себя внимание, что от создания записки до Высочайшего одобрения создания карты прошло всего несколько дней. В этом Высочайшем одобрении, в частности, говорилось:

«В следствие этого во 2 день Апреля 1845 года ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ благоугодно было Высочайше одобрить проект о составлении новой военно-топографической карты России на следующих началах:

а.) Приняв масштаб, соответственный назначению карты и именно в 1/126000, т.е. 3 версты в Английском дюйме, начать составление оной по имеющимся топографическим съемкам с пограничных западных губерний, и преимущественно с того пространства, которое еще не заключалось в картах губернских.

b.) Прекратив издание пограничной и губернских карт, употребить все способы Военно-Топографического Депо к немедленному составлению новой карты Западной России, с тем, чтобы в последствии продолжать постепенно оную и далее к востоку по мере производства топографических съемок прочих губерний.

c.) Издавать ежегодно оную по листам совершенно оконченным, начиная от западной границы...» [1,9]

Ход работ по составлению новой военно-топографической карты получает регулярное освещение в «Записках Военно-топографического депо». Так, в самом первом отчете за 1847 г. по двум отделениям (топографическому и гравировальному) [10] указывается: «Работы по составлению сей карты производились на 75 листах; на 28 листах составлялись оригиналы; 29 листов составлением окончены; на 14 листах производилась корректура контуры слов и других предметов... Гравировальные работы по этой карте производились на 67 досках, из них: на 5 приступлено к деланию прореза контуры чрез лакированную бумагу, на 18 гравировалась контура и производилась корректура оной, на 24 была гравирована контура, исправлена корректура оной, вырезаны слова и производилась корректура слов, на 12 гравировались леса и кустарники, на 14 гравируются горы, и 4 совершенно окончены гравированием по всем предметам».

Взятый темп работ позволил уже к 1860 году закончить и выпустить в свет 443 листа карты (без учета Московской губернии, напечатанной в двухверстном масштабе). Эти сведения приводит в своем «Каталоге тригонометрических и астрономических пунктов...» И.Ф. Бларамберг [11]. А к 1886 году количество листов достигает уже 508 [12].

Работы по созданию новых листов карты и переизданию имеющихся продолжались до 30-х годов XX века, уже в советское время [13]! Так, В.В. Каврайский приводит количество в 725 листов (517 основных и 208 дополнительных без рельефа) [14].

Я не буду здесь дальше подробно останавливаться на других картографических произведениях, созданных или начатых в период 13-летнего пребывания П.А. Тучкова на посту директора ВТД, в которых военные топографы и картографы принимали непосредственное участие. Таких, как например, межевые карты и атласы внутренних российских губерний (вошедшие в историю картографии под названием «карты Менде» [15]), это потребовало бы отдельного обстоятельного рассказа, и сильно увело бы нас с вами в сторону.

Упомяну лишь еще одно важное усовершенствование, которое имело отношение не только к собственно топографической съемке местности, но и к составлению на основе этой съемке карт, и было сделано уже после принятия решения о создании трехверстной карты. Его принято связывать непосредственно с именем Ф.Ф Берга, но ясно, что без поддержки Тучкова, как директора ВТД, оно не могло бы в полной мере быть воплощено в жизнь, да и скорее всего оно было инициировано самим Тучковым как практиком съемок. Это усовершенствование касалось изменения самой инструкции для топографической съемки, при этом было полностью пересмотрено устройство планшетов для таких съемок. Дело в том, что до 1848 года съемка местности велась по инструкции, разработанной еще Ф.Ф. Шубертом. При этом каждый планшет представлял собой квадрат со стороной в 25 дюймов (10 верст в масштабе 200 саженей в дюйме). Можно сказать, что на таких планшетах использовалась прямоугольная система координат. При этом основные опорные точки (объекты, для которых были определены астрономические (географические) координаты, углы листов, пересечения параллелей и меридианов) при нанесении на планшет приходилось пересчитывать из градусной меры в линейную, что являлось довольно трудоемким занятием. Более того, существовало две таких системы (Шуберта и Теннера), отличающихся деталями расчетов.

Нововведение заключалось в переходе от прямоугольной системы (ниже в цитате — «системы координат») к градусной, при этом лист планшета вместо квадрата становился трапецией. Вот как описывает проведенную реформу И.Ф. Бларамберг [16]:

«1) Все подробные топографические съемки производить по системе Прусского генерала Мюфлинга, по которой планшетные листы, вместо прежних квадратов, должны иметь вид трапеций, ограниченных меридианами и параллельными кругами.

2) Все системы координат отменить.

3) Тригонометрические пункты, наносимые прежде по координатам, наносить на планшеты по широтам и долготам.

4) Для однообразного и точного нанесения планшетных рамок, изготовлять доски из желтой меди на которых должны быть нанесены рамки, имеющие по широте 10' и по долготе 15' или 20', смотря по тому, южнее или севернее 56° широты находится снимаемая губерния. На этой доске делать масштабы с надписью секунд и десятых долей на каждой рамке, для нанесения точек по долготе и один общий масштаб для всей снимаемой губернии, для нанесения точек по широте. Углы планшетных рамок просверливать.

5) Бумагу для планшетов наклеивать на холст, разделяя на 10 частей по широте, и на 15 или 20 по долготе и потом, все пространство листа разграфливать тонкими красными чертами на минуты.

6) Для получения размеров и площадей планшетов, должна быть исчислена таблица, для различных поясов земного сфероида».

Таким образом очевидно, что увеличение трудоемкости съемок за счет перехода на верстовую систему (с увеличением снимаемой площади на один планшет) было более чем скомпенсировано упрощением расчетов на этих планшетах, что и позволило в короткие сроки создать практически полное покрытие европейской части Российской империи крупномасштабными картами.

Подводя итог всему сказанному, следует сказать, что развитие крупномасштабной картографии в России в 40-50-е годы XIX в. неразрывно связано с именем П,А. Тучкова. А значит, и главная параллель военно-топографической трехверстной карты — самого главного продукта его деятельности на посту директора ВТД — по праву могла бы носить его имя, как впрочем, и сама трехверстная карта.

НЕОЖИДАННОЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ, КОТОРОЕ ПОЛУЧИЛОСЬ ВМЕСТО ЭПИЛОГА

Хорошо известно, что в течение всего XIX в. было проведено большое количество так называемых градусных измерений Земли с целью подтверждения и уточнения ее формы и размеров. Эти измерения велись во множестве стран, а в большинстве случаев — и в международной кооперации. На территории Российской империи широкую научную и практическую известность получило измерение вдоль меридиана в 25° восточной долготы — так называемая «дуга Струве». Измерения эти длились около 40 лет и пришли к своему успешному завершению как раз в годы службы П.А. Тучкова на посту директора Военно-топографического Депо. За все время измерений была проведена огромная работа: была построена сеть треугольников на протяжении в 25° (более 2600 верст) — от северного побережья Норвегии до устья Дуная, что позволило рассчитать новые параметры земного сфероида, которые оказались удивительно близкими к принятым в настоящее время [17].

Однако без широтных измерений такая работа оставалась неполной. И такие измерения действительно велись. Известно, как минимум, о трех таких попытках.

Первая была предпринята в 1826 году, то есть в то время, когда Военно-топографическим Депо управлял еще Ф.Ф. Шуберт, причем инициатива такого измерения исходила от правительства Франции, а в качестве параллели предлагалась 48-я параллель. Предполагалось, что к измеренным на территории Западной Европы примерно 30° добавятся еще 18°, образуя сеть пунктов на территории России от Буковины до Урала. Однако нехватка непосредственных исполнителей проекта (занятость всех служащих в Корпусе Топографов на других съемках) и необходимость предварительной закупки и подготовки требуемого оборудования, а также Русско-персидская война передвинули начало исполнения проекта на 1829 г. В этом году к исполнению проекта наконец-то приступили, Ф.Ф. Шуберт составил подробный план и смету работ, были даже заказаны необходимые инструменты. Однако в дальнейшем, по всей видимости, в дело вмешалось нежелание Ф.Ф. Шуберта отвлекать офицеров от решения более насущных, по его мнению, задач. Кончилось тем, что уже в 1833 году Шуберт испрашивал разрешения использовать заказанные и полученные для измерения 48-й параллели инструменты «на другие тригонометрические работы» [18].

Следующая попытка с практической точки зрения оказалась немного более удачной. Она связана с именем генерал-майора М.П. Вронченко, географа и геодезиста, одного из учредителей Русского Географического Общества. На этот раз дело касалось 47-й параллели. Первоначально, в 1848 году планировалась работа Вронченко по триангуляциям в Новороссийском крае, однако по предложению О.В. Струве [19] и собственно, самого Вронченко, такие измерения были расширены на всю дугу параллели от Кишинева до Астрахани. К сожалению, относительно ранняя кончина М.П. Вронченко в 1855 г. [20] не позволила довести эти измерения до конца. Несмотря на то, что была были построены триангуляции на дуге в 22°, остались не определенными или не уточненными очень важные параметры — разности астрономических долгот опорных пунктов этой дуги. Нужно также отметить, что о сколько-нибудь существенной международной кооперации во время проведения этих работ не упоминается. Тем не менее, эта работа не пропала, а как мы с вами скоро увидим, вошла как часть в следующий проект.

Все снова изменилось уже совсем скоро. Как раз подошли к своему завершению работы на «дуге Струве», и В.Я. Струве, который был крайне заинтересован в продолжении работ по пересечению меридианного градусного измерения измерением по параллели, в 1857 г. отправился в Берлин на переговоры о проведении таких измерений уже и в Европе. На этом этапе речь шла именно о продолжении работ по измерению 47-й параллели. Идею немецкие коллеги (а вскоре и бельгийские, и французские) приняли с энтузиазмом и было заявлено о желании участвовать в таком полезном проекте «всеми нужными средствами».

Однако довольно скоро выяснилось, что в южной Германии все ранее сделанные измерения совершенно не удовлетворяют требованиям точности и их придется переделывать заново. К тому же тяжело заболел и сам В.Я. Струве, так что в проекте произошла очередная пауза. В очередной раз дело сдвинулось уже в 1860 г., когда О.В. Струве, занявший пост директора Николаевской Главной Обсерватории вместо В.Я. Струве, провел успешные встречи с западными коллегами (к этому времени к будущему проекту активно начала подключаться и Англия). Пришло понимание, что для измерений следует выбрать более северную параллель, а именно ту, где уже проведено достаточное количество предварительных и более надежных работ.

И такая параллель в итоге была выбрана. Как вы уже догадались, ею оказалась та самая параллель с широтой в 52°, которая уже полтора десятилетия служила для составления военно-топографической трехверстной карты. Как мне представляется, сам этот факт сыграл роль в финальном выборе, хотя, конечно же непосредственными причинами были наличие уже имеющихся съемок для всех стран, участвующих в проекте, а также многочисленные географические соображения (рельеф местности, ее населенность, наличие крупных городов примерно вдоль параллели и т.д.).

Я не буду здесь подробно описывать ход работ по измерениям вдоль 52-й параллели, этот ход с множеством интереснейших технических подробностей описан в [21], а также в любом из номеров «Записок Военно-топографического депо» за 1860-70-е годы. Остановлюсь лишь на самых ключевых моментах.

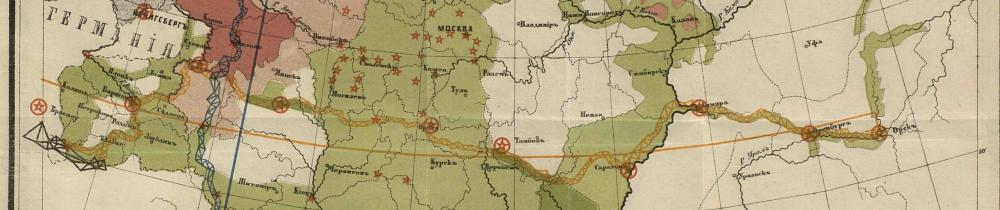

Первое — это масштабность проекта, который имел международный характер. Измеренная дуга простиралась через территории Англии, Бельгии, Германии и России, причем на территорию Российской империи приходилось почти две трети дуги (39°24' из 63°31'). Однако в отличие от измерений по меридиану, измерения по параллели были связаны еще и с дополнительной технической сложностью: такие измерения требуют большого числа определений долгот в большом количестве астрономических пунктов, которые сильно удалены друг от друга в широтном направлении. Из-за такого удаления становится невозможным точное определение разностей долгот старыми методами (путем перевозки синхронизированных хронометров из одного пункта в другой), поскольку на всем протяжении измеряемой дуги накапливается значительная погрешность. К счастью, изобретение телеграфа к тому времени позволило решить задачу современными (на тот момент) и более точными методами. Таким образом, помимо построения новых триангуляций и исправления ранее сделанных на всем протяжении измеряемой параллели, были проведены работы по определению астрономических координат от Хавердфордвеста (на западе Англии) через Гринвич, Ньюпорт, Бонн, Лейпциг, Бреслау, Варшаву, Гродно, Бобруйск, Орел, Липецк, Саратов, Самару и Оренбург до Орска на самом восточном окончании дуги. При этом для расчетов и поверки использовались также определения во вспомогательных пунктах, таких как Берлин, Кенигсберг и Москва. Впрочем, и триангуляции также поверялись построением вспомогательных рядов треугольников, а также использованием уже готовых работ, например, упомянутая выше работа М.П. Вронченко на 47-й параллели. На рисунке ниже приведена итоговая карта проведенных работ (желтой линией на ней показана сама 52-я параллель, триангуляции показаны цепочкой желтых треугольников, основные астрономические измерения отмечены звездочками).

Практические (полевые) работы на территории Российской империи продолжались в течение 12 лет — с 1860 по 1872 г. [21, 22]. Очень важно понимать, что всеми этими измерениями занималось всего несколько человек (так, в триангуляциях было задействовано не более двух постоянных офицеров-геодезистов с прикомандированным к ним временным штатом из 2-3 офицеров-топографов). Пришло время в нашем рассказе назвать их имена.

Эдуард Иоганнович Форш, полковник (в начале работ по градусному измерению, впоследствии генерал-майор и генерал от инфантерии) [23]. Главный начальник градусного измерения дуги 52-й параллели. С 1886 г. начальник Военно-Топографического Отдела Главного Штаба (так к тому времени стало называться Военно-топографическое Депо). Непосредственно осуществлял измерения широт и долгот астрономических пунктов дуги параллели как на территории Российской империи, так и за рубежом.

Иосиф Ипполитович Жилинский, штабс-капитан (далее капитан, полковник и генерал от инфантерии) [24]. Помощник Э.И. Форша (1863-1870), а далее — начальник градусного измерения (1870-1886). Проводил основные триангуляции дуги, в литературе они так и называются: «триангуляции Жилинского». 52-ю параллель можно было бы назвать и его именем, вместе с именами П.А. Тучкова и Э.И. Форша.

Глеб Глебович Скальковский, штабс-капитан (впоследствии капитан) [25]. Вместе с И.И. Жилинским проводил основные разведочные и триангуляционные работы и вместе с Э.И. Форшем занимался исследованием и коррекцией ошибок измерений. Умер в период проведения главных триангуляционных работ (1864 г.).

Отто Эдуардович фон Штубендорф, капитан (в дальнейшей военной карьере полковник и генерал от инфантерии), адьюнкт-профессор геодезии (в дальнейшем профессор) Николаевской академии генерального штаба [26]. Также один из будущих руководителей Военно-топографического отдела Главного штаба. Был прикомандирован к работам для замены умершего Г.Г. Скальковского. Занимался астрономическими измерениями на центральном вспомогательном пункте в Москве и совместно с Э.И. Форшем в Самаре.

Сведения еще об одном активном и постоянном иностранном участнике работ на территории Российской империи и за рубежом — «докторе Тиле» остаются пока неясными и противоречивыми и их прояснение мы отложим на будущее. В [21] его называют «ассистентом Бонской обсерватории» и «наблюдателем, посланным со стороны прусского правительства». В [27] его фамилию пишут как «Тил». Большая часть астрономических измерений Э.И. Форша сделана им «в паре» с доктором Тиле. Очевидно, что его нельзя отождествлять ни с датским математиком Т.Н. Тиле [28], ни тем более, с Р.Ю. Тиле [29], как это сделано В.В. Глушковым в обеих работах.

После окончания полевых работ до публикации конечных результатов прошло почти два десятилетия. Все это время было занято обработкой полученных данных, в том числе, и сведением с данными полученными за рубежом, уравниванием тригонометрических рядов, вычислением координат и т.д. Впрочем, следует учитывать и то, что «работы эти производились с перерывами», так как постоянно приходилось отвлекаться на другие безотлагательные работы [30].

Наконец, в 1891 году в двух томах «Записок» были опубликованы окончательные результаты астрономических [31] и геодезических [32] измерений. А в 1893 г. профессор астрономии Санкт-Петербургского университета Александр Маркеллович Жданов, собрав все имеющиеся данные, опубликовал расчет земного сфероида [33]. Результат — большая полуось в 6377717 ± 307 м и сжатие 1:299,7 ± 6,9, что явилось лучшим приближением к известным нам современным данным, чем принятый к тому времени сфероид Бесселя.

* * *

Подводя окончательный итог, остается сказать, что 52-я параллель сыграла значительную роль не только в создании шедевра картографии XIX века — военно-топографической трехверстной карты, но и в уточнении и окончательном определении фигуры Земли.

Литература и примечания

1. Записки Военно-топографического депо. СПб., т.10, 1847, с.25.

2. Глушков В.В. История военной картографии в России (XVIII – начало XX в.), М., ИДЭЛ, 2007, с.115-118.

3. Friedrich Wilhelm Rembert von Berg, с 1843 года генерал-квартирмейстер Главного штаба и руководитель Корпуса военных топографов. Непосредственный руководитель П.А. Тучкова как директора Военно-топографического депо. Как мы увидим несколько позже, часть нововведений связывают с именем Берга, но совершенно очевидно, что такие нововведения не могли бы быть сделаны без учета мнения и без поддержки непосредственно директором ВТД.

4. Исторический очерк деятельности Корпуса Военных Топографов (1822 – 1872). СПб., 1872, с.329

5. Впрочем, в исходной записке речь шла не только о Витебской губернии, но и о предполагаемых съемках Могилевской и Смоленской губерний.

6. Исторический очерк деятельности Корпуса Военных Топографов (1822 – 1872). СПб., 1872, с.328.

7. Записки Военно-топографического депо. СПб., т.11, 1848, с.3. Здесь приводится список оконченных с 1836 г. по 1846 г. карт по всей Российской империи, ее губерниям и городам. Очевидно, что он почти повторяет список, легший в основу записки П.А. Тучкова.

8. Напомню, что масштаб 5 верст в одном дюйме — это 1:210000, то есть, практически, «двухкилометровка», если сравнивать с современными картами. 4 версты в дюйме — это 1:168000, то есть много ближе к «двухкилометровке», чем к «километровке».

9. Как мы видим, масштаб трехверстной карты уже гораздо ближе к «километровке» — стандартной топографической карте современности.

10. Записки Военно-топографического депо. СПб., т.12, 1849, с.11.

11. Каталог тригонометрических и астрономических пунктов, определенных в Российской империи и за границей по 1860-й год, сост. при Геодезическом отделении Военно-топографического депо, СПб., 1863, с.45.

12. Записки Военно-топографического отдела Главного штаба, СПб., т. 41, 1886, отд. второе, VII.

13. Самый поздний встречавшийся мне лист атрибутирован 1939 годом.

14. В.В. Каврайский. Математическая картография, М.-Л., 1934, с.222.

15. См. напр. О геодезических работах для составления атласа Российской Империи, Дополнение ко второму полному собранию законов Российской империи, ч. II, законы 1844-1850 года, дополнение к XXII-му тому, 21470а (12 августа 1847 г.), с. 89, СПб, 1855. Работы по составлению межевых карт внутренних губерний были совместным проектом Межевого Корпуса, Корпуса Военных Топографов и Русского Географического Общества и были начаты уже через два с половиной года после начала работы над военно-топографической трехверстной картой.

16. Каталог тригонометрических и астрономических пунктов, определенных в Российской империи и за границей по 1860-й год, сост. при Геодезическом отделении Военно-топографического депо, СПб., 1863, с.32.

17. Это был один из расчетов, сделанных Кларком, измерения вдоль дуги вошли в него как часть. При этом большая полуось получилась размером в 20926348 футов (6378351 м, в пересчете на метры нужно иметь в виду неточность определения эталона метра в те годы. Современный эллипсоид WGS 84 имеет большую полуось в 6378137 м). В дальнейшем эти параметры, кажется, широко не использовались. См. Исторический очерк деятельности Корпуса Военных Топографов (1822 – 1872). СПб., 1872, с.230.

18. Там же, с.125-131.

19. Отто Васильевич Струве (1819-1905) — в те годы Совещательный Астроном Военно-топографического Депо, сын В.Я. Струве; последний как раз в это время активно занимался измерениями дуги меридиана и был очень заинтересован в пересечении этой дуги дугой вдоль параллели.

20. Исторический очерк деятельности Корпуса Военных Топографов (1822 – 1872). СПб., 1872, с.497. Здесь указана дата смерти 1856 г., по-видимому, ошибочно.

21. Там же, с.496-542.

22. Записки Военно-топографического отдела Главного штаба, СПб, т. 34, 1875, с. 1

23. Глушков В.В. История военной картографии в России (XVIII – начало XX в.), М., ИДЭЛ, 2007, с.505.

24. Там же, с.439.

25. Там же, с.492.

26. Там же, с.510.

28. Геопрофи, № 5, 2016, с. 50.

29. Глушков В.В. История военной картографии в России (XVIII – начало XX в.), М., ИДЭЛ, 2007, с.331, с.523.

30. Записки Военно-топографического отдела Главного штаба, СПб, т. 37, 1880, с.4.

31. Записки Военно-топографического отдела Главного штаба, СПб, т. 46, 1891.

32. Записки Военно-топографического отдела Главного штаба, СПб, т. 47, 1891.

33. Записки Военно-топографического отдела Главного штаба, СПб, т. 50, 1893, с. 317.