Простой способ определения некоторых параметров проекций межевых губернских карт Менде

Тот факт, что для хорошей привязки растровой карты (не важно — исторической или современной) необходимо иметь информацию о ее проекции, мной неоднократно подчеркивался. В дальнейшем я собираюсь еще не раз и более подробно возвращаться к этому вопросу, здесь лишь хочу сформулировать следующую мысль: любая хорошая привязка представляет собой разумный компромисс между остаточной погрешностью в каждой из точек привязки и деформацией остальной части растра. А величину такого компромисса как раз и определяет знание проекции [1].

Здесь следует коснуться еще и такого вопроса: почему для большинства хорошо известных многолистовых карт (за редким исключением) данные по проекциям и их параметрам не получили подробного освещения в литературе. Как мне представляется, ответ тут довольно простой: такие данные были необходимы лишь для первичного изготовления таких карт. В дальнейшем, при пользовании бумажной картой они попросту были не нужны: ведь если карта составлена в хорошей проекции с минимальными искажениями, такое незнание никак не мешает ориентированию по ней, измерению расстояний и т.д. Вопрос же знания параметров проекций встал лишь в начале нашего столетия, тогда, когда потребовалось «привязать» такие карты, то есть найти соответствие картины, изображенной на карте, современным системам координат или современным картам.

В этой статье я расскажу о простом способе определения параметров проекции, а именно — долготы центрального меридиана и широты главной параллели [2] многолистовых межевых карт середины XIX в., которые широко известны под общим названием «карты Менде».

Не то, чтобы такой способ был совершенно неизвестен; напротив, в частных разговорах и переписках на разнообразных форумах я часто слышал и видел от людей, которые активно занимались привязкой старых карт, вполне категоричное утверждение: «эти параметры просто бросаются в глаза». Однако их никто не торопится опубликовать, поэтому, как мне кажется, пришло время исправить это упущение.

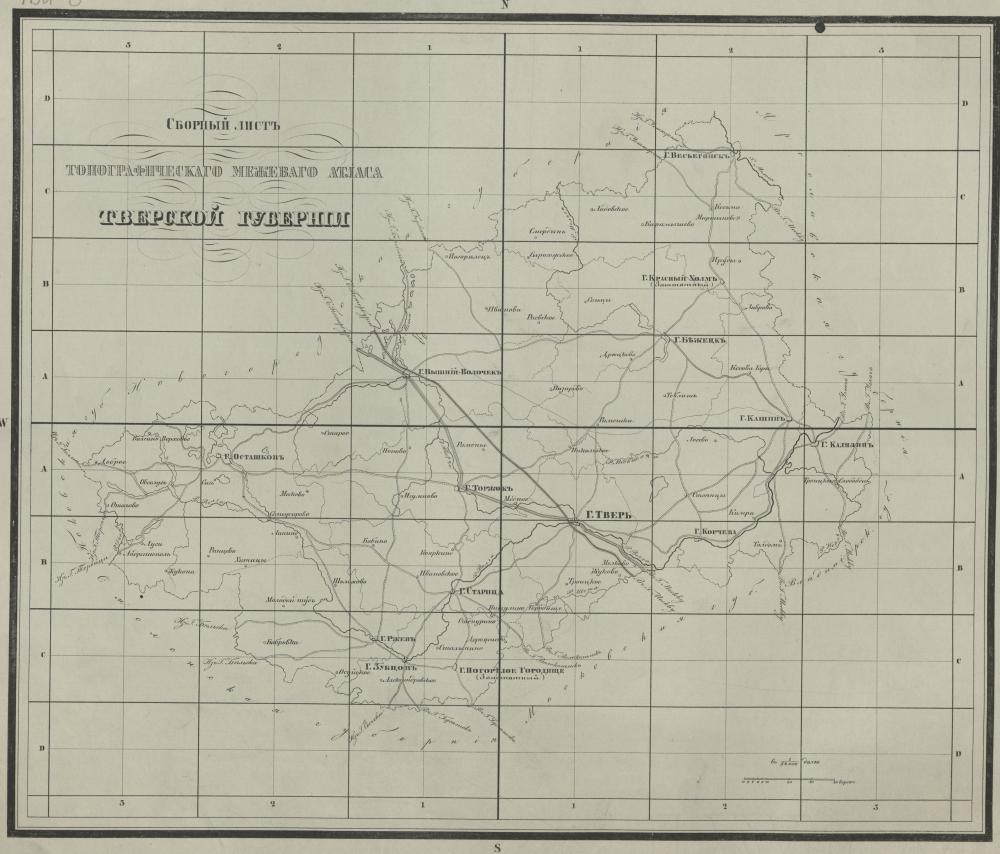

Первое, на что следует обратить внимание — это то, что по общепринятому способу построения карт главная параллель и центральный меридиан должны делить всю площадь, покрываемую картой (или картами в случае многолистовых карт и атласов) на 4 примерно равные части. То есть, точка их пересечения должна лежать примерно в середине всего покрытия. Такая средняя точка в большинстве случаев легко находится на сборном листе карт по конкретной губернии. Так, в примере ниже, на котором показан сборный лист двухверстного атласа Тверской губернии, она даже выделена более жирными линиями.

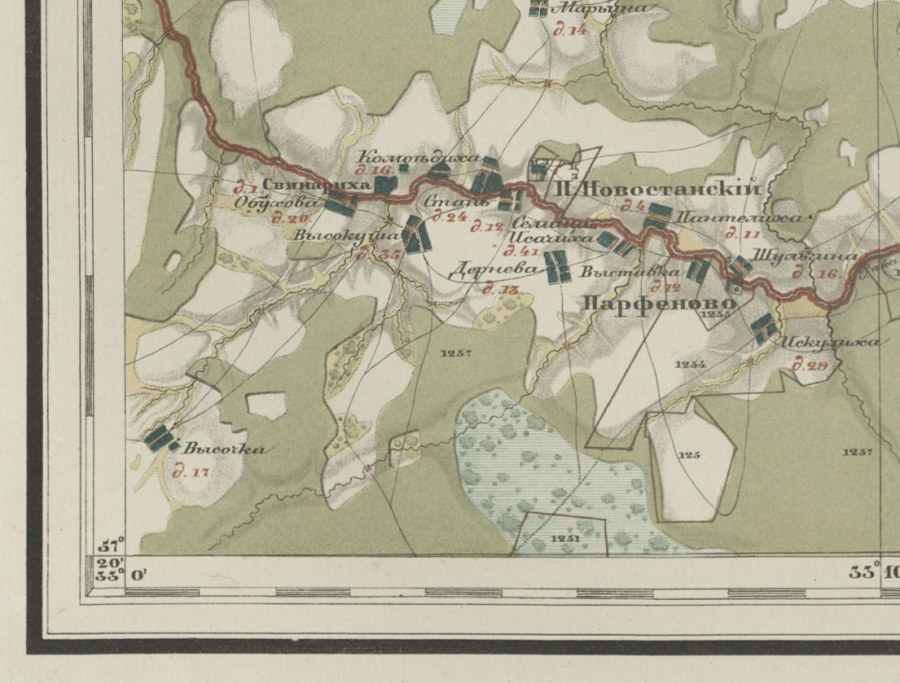

Самое главное здесь второе наблюдение — для всех карт и атласов «группы Менде» эта точка является и точкой пересечения главной параллели с центральным меридианом проекции, и в точности совпадает с одним из углов центральных листов карты, то есть через эту точку проходит как центральный меридиан проекции, так и главная параллель [3]. На практике это выглядит так, как на рисунке ниже для листа NOA1 того же атласа Тверской губернии.

При этом, как и положено для параллели, которая в случае конических и псевдоконических проекций представляет собой окружность, к противоположному краю листа ее линия слегка отклоняется вверх от нижнего края карты.

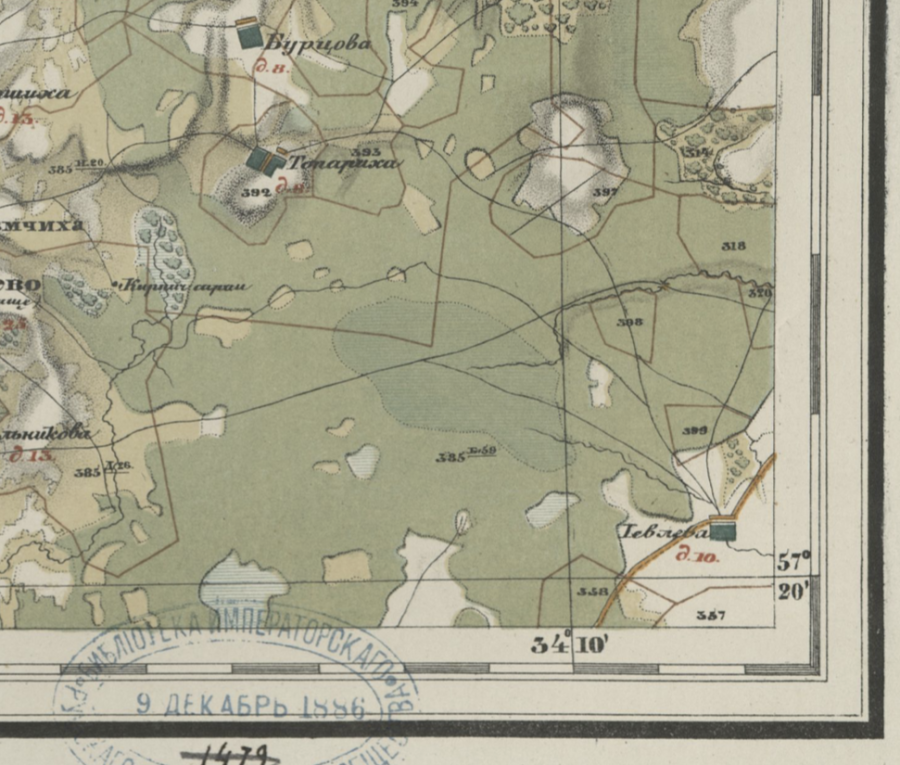

Точно такое же поведение справедливо и для листа, лежащего слева (западнее) от центрального меридиана, как на следующем рисунке, где взят лист NWA1 из атласа Рязанской губернии.

Полностью текст статьи вы можете прочитать, посетив страницу автора на Boosty или подписавшись на сообщество ВКонтакте.