Объединенные электронные атласы из многолистовых крупномасштабных карт XIX-XX веков. Основы метода.

Как мы с вами видели из предыдущей части, все известные методы изготовления объединенных электронных атласов из отдельных листов многолистовых карт можно свести к двум базовым идеям. Первая заключается в том, что эти отдельные листы привязываются как можно точнее (пока оставим в стороне детали, например, выбора системы координат, поскольку я их довольно подробно в той части разобрал), а затем, полагаясь на то, что они уже хорошо привязаны и из-за этого непременно должны стыковаться между собой без явных ошибок, собираются в единое покрытие. Вторая же исходит из того, что каждый лист карты является частью единой «эквидистантной сетки» (в определенном смысле эта сетка и представляет объединенный атлас), которую необходимо предварительно рассчитать в выбранной проекции и только после этого к ней привязывать отдельные листы. А схожи эти идеи в том, что и первая группа, и вторая исходят из того, что и привязку, и объединение нужно вести в одних и тех же, заранее определенных системе координат и проекции.

Можно предложить и другую идею, если обратить внимание на то, что для объединения («склейки») отдельных листов достаточно иметь лишь рамку карты, представляющую собой единичный элемент эквидистантной сетки. Внутреннее содержимое карты (например, пересечения линий меридианов и параллелей, или контрольные точки) никак не участвует в процессе объединения, зато оно необходимо для процесса привязки листа. А это значит, что при склейке можно полностью абстрагироваться от этого внутреннего содержимого, из чего сразу можно сделать и следующий вывод: для объединения листов вообще не нужно знать ни систему координат, ни проекцию карты. Этот вывод может показаться довольно тривиальным, ведь, в самом деле, объединение листов можно вести и, скажем, в стороннем графическом редакторе, который вообще не умеет работать с геопривязкой. Однако он важен для понимания еще одной вещи: последовательность действий при этом можно поменять местами, и вначале объединять листы, а затем уже привязывать всю группу карт, которые объединены в единое целое [1].

Давайте рассмотрим плюсы и минусы такого подхода.

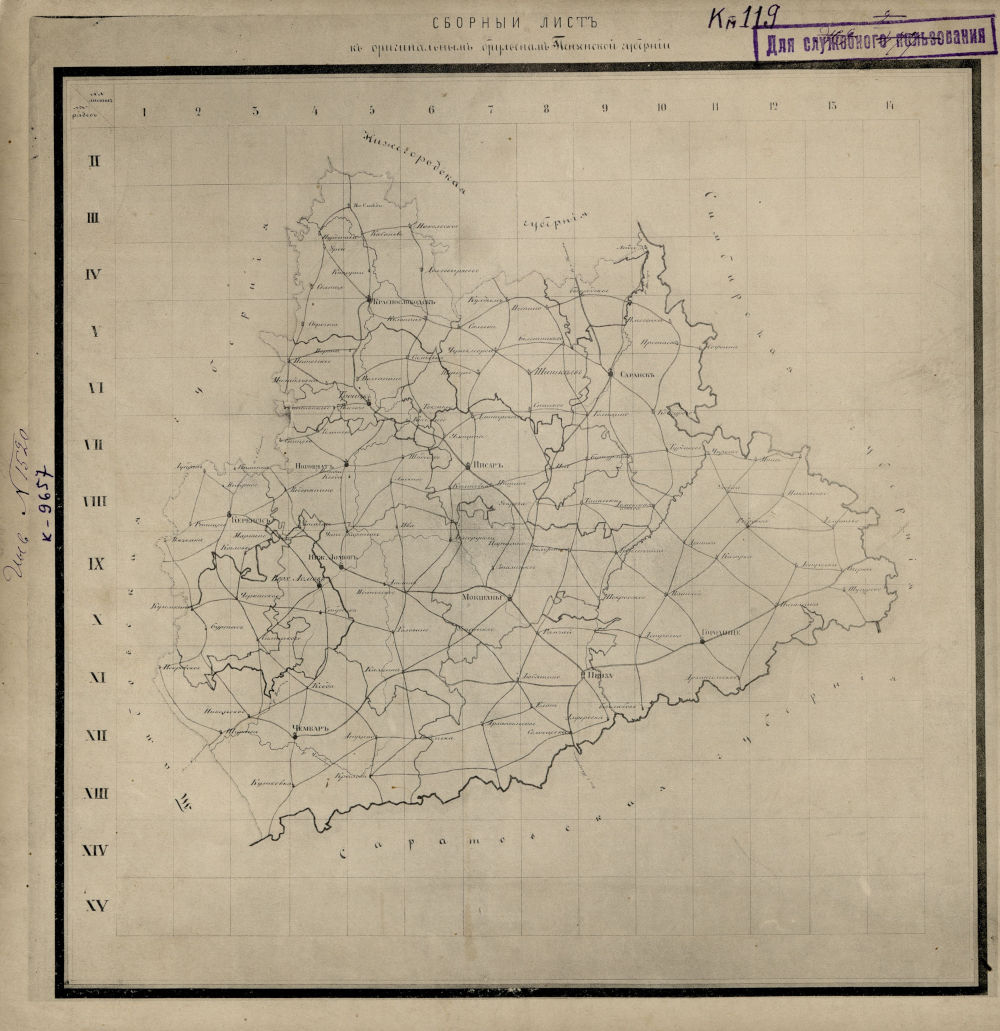

Первым и самым важным «плюсом» является то, что поскольку элементы эквидистантной сетки являются (геометрически) точными и одинаковыми по размерам прямоугольниками, мы сможем привязать к ней каждый лист карты (который за исключением незначительных деформаций, связанных с погрешностями при сканировании, некоторыми изменениями в размерах при хранении архивного материала и т.д. также представляет собой почти точный прямоугольник) с минимальными искажениями. При этом мы всегда сможем точно контролировать этот процесс, выбирая для трансформации тот алгоритм, который эти минимальные искажения и обеспечит, сохраняя в первую очередь линейность [2]. И при этом, как это сказано выше, нам не нужно знать ни систему координат, ни проекцию исходной карты, ведь прямоугольная сетка фактически представляет собой отображение простой декартовой системы координат. Иллюстрацией здесь может служить сборный лист оригинальных брульонов (съемочных планшетов) карты Менде по Пензенской области, где эквидистантная сетка довольно хорошо видна.

Из этого следует еще одно важное достоинство. Несмотря на то, что «нарисовать» такую сетку можно в любой подходящей для этого программе, например в графическом редакторе, проще всего воспользоваться штатными средствами той ГИС, в которой вам привычнее и удобнее работать и в которой в дальнейшем планируется осуществлять привязку уже объединенного растра. Все, что вам потребуется — это создать простую декартову (прямоугольную) систему координат, которая никак не связана с любой «географической» системой. Большинство известных ГИС такое позволяет.

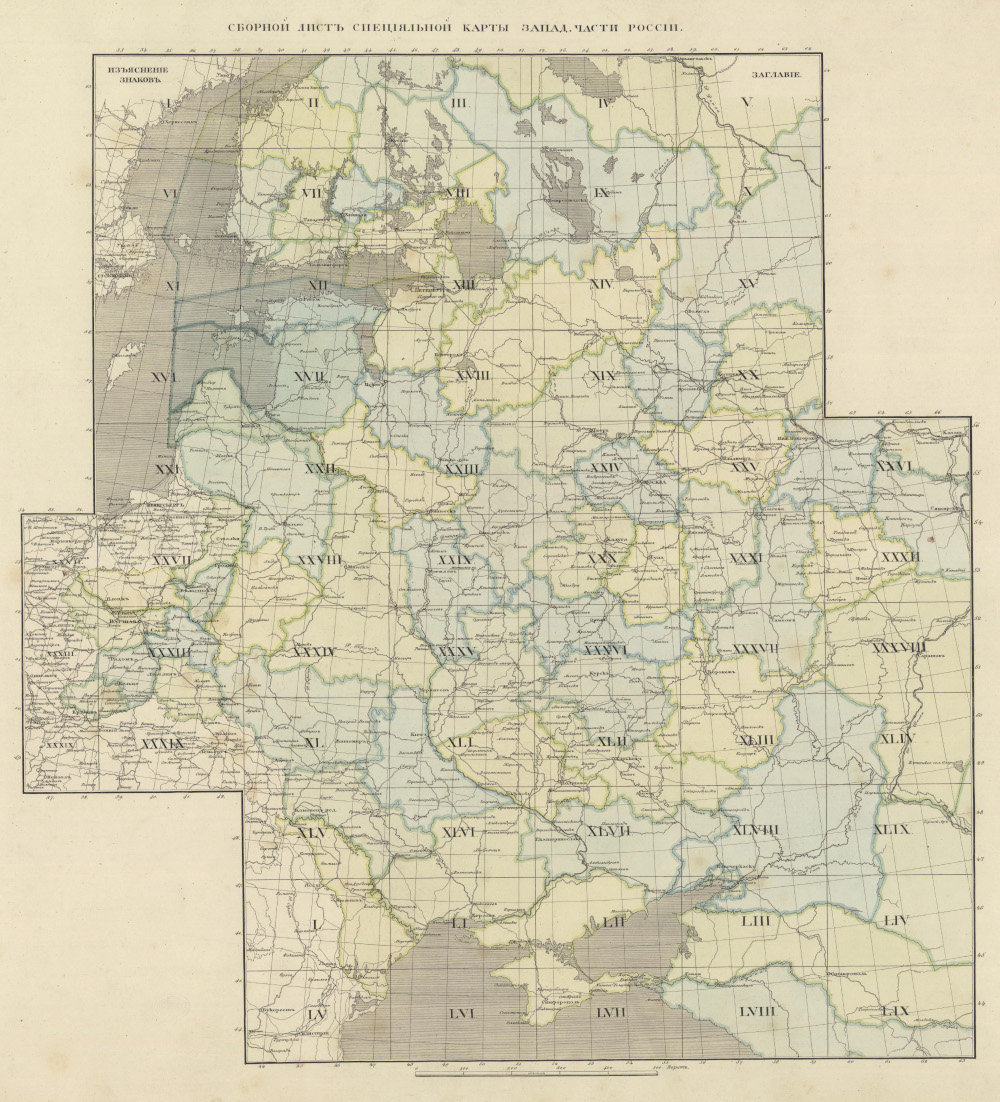

Наконец, третьей важной положительной чертой такого метода оказывается то, что количество контрольных точек для дальнейшей привязки уже с учетом реальной системы координат и проекции карты резко возрастает. Если, условно говоря, на каждом отдельном листе можно было бы набрать 2-3 таких точки, то для объединенного растра количество точек возрастает пропорционально N, где N — количество листов, участвующих в объединении. Это возросшее количество, конечно, можно использовать для повышения степени нелинейности алгоритма, обеспечивая тем самым более точное совпадение контрольных точек, однако по причинам, которые были указаны в предыдущей части, разумнее всего сохранить общую линейность трансформации и использовать «избыток» этих точек, во-первых, для чисто статистического подхода при расчете (более точно оценивая погрешности привязки), а во-вторых, для возможного дополнительного контроля, выделяя часть этих точек в контрольную группу. Сказанное можно проиллюстрировать еще одним рисунком: сборным листом Специальной десятиверстной карты западной части Российской империи, на которой видна не только эквидистантная сетка-разграфка на листы, но нанесена и градусная сетка.

Из недостатков такого подхода (и пожалуй, единственного такого недостатка) следует отметить то, что для для дальнейшей привязки уже с учетом реальной системы координат и проекции будут использоваться очень «тяжелые» растры большого размера. В самом деле, например достаточно полный набор листов военно-топографической трехверстной карты даже в не очень хорошем разрешении и в jpg-формате суммарно «весит» порядка 10 Гб. Размер полученного «склеенного» растра не будет меньше этой величины. Поэтому придется принимать отдельные усилия, чтобы для обеспечения разумной скорости работы такое неприятное явление обойти [3].

Итак, можно предложить следующий план действий. Давайте распишем его по стадиям с некоторыми пояснениями.

1. Выявление информации о проекции карты и ее системе координат. Этот пункт здесь для нас будет обязательным. В дальнейшем изложении мы с вами не будем рассматривать карты в неизвестной системе координат и проекции (или вообще с отсутствием таковых, например, рукописные схематические планы) и оставим их для других исследований. Для целей этой работы нам с вами будет достаточно тех карт, которые точно имеют и определенную систему координат, и проекцию. Выявление же их мы будем вести разными способами, например, литературным (архивным) поиском. Однако помня о том, что и в авторитетной литературе встречаются разного рода ошибки, по возможности эти данные следует проверять и расчетными методами, такими например, какие описаны в цикле «Параллель Тучкова».

2. Выявление параметров «эквидистантной сетки», характерной для большинства (если не для всех) многолистовых крупно- и среднемасштабных карт, то есть физические размеры листов как на местности, так и в масштабе карты. Точно так же, как и в предыдущем пункте, здесь возможны разные способы такого выявления. И точно так же полученные данные следует перепроверять независимыми методами, получая согласованные между собой данные. Некоторые расчетные способы я еще раз опишу в одной из последующих частей исследования.

3. Создание в выбранном программном обеспечении необходимых систем координат, которые мы с вами будем использовать в дальнейшем — как для собственно привязки карты, так и для предварительной сборки отдельных листов в единое покрытие. Программное обеспечение для этого я коротко упомяну ниже, а подробнее на этом мы с вами остановимся в теоретической части.

4. Промежуточная привязка листов многолистового набора к эквидистантной сетке с использованием только лишь характерных точек рамки каждой карты и в простой прямоугольной (декартовой) системе координат. Такая привязка будет преследовать несколько целей. Во-первых, основную — создание единого покрытия без разрывов, нахлестов и деформаций. А во-вторых, промежуточную коррекцию геометрических размеров отдельных листов, которую они могли приобрести, например, в течение долгого архивного хранения. В третьих, она поможет корректной обрезке зарамочного оформления внутренних листов карты для получения единого атласа. Подробнее этому я также посвящу отдельную часть.

5. Определение допустимых ошибок привязки — важный, хотя и небольшой по объему работы и ее описания пункт. Здесь мы с вами пойдем традиционным путем и будем исходить из масштаба карты, разрешения ее отдельных листов и теоретического предела таких ошибок. Стоит добавить, что этот пункт становится еще более важным, чем при привязке отдельных листов, поскольку очень сильно увеличивается область покрытия, и к тому же, как это будет понятно из дальнейшего изложения, мы будем использовать более «щадящие» методы трансформации, которые, однако, в целом дают большие погрешности в контрольных точках.

6. Выявление контрольных точек привязки в предлагаемом методе станет проще. В основном мы с вами будем пользоваться градусной сеткой, изображенной на карте. Впрочем, никто не мешает использовать и расчетные точки (углы рамки и пересечения ее с параллелями и меридианами), однако из-за трудоемкости такого метода лучше оставить его для независимой проверки привязки, осуществленной по градусной сетке.

7. Привязка промежуточного объединенного растра будет основной по объему частью работы. Как я упомянул ранее, о необходимом ПО для этого будет сказано немного ниже, но отдельную часть я посвящу особенностям работы с таким ПО.

8. Определение точек, которые нам понадобятся для перевода системы координат в современную, останется вполне традиционным. Как и прежде, будем использовать для этого координаты тех объектов (в первую очередь, церквей), которые сохранились до настоящего времени и по которым независимыми источниками подтверждается дата постройки не позднее времени создания исследуемой карты.

9. Расчет параметров связи системы координат с современными системами будет финальной операцией предлагаемого плана. Описанию программного обеспечения для этого я также хочу посвятить отдельную часть.

А теперь мне следует сделать очень важное замечание, касающееся приведенного выше плана работ. Когда я пишу эти строки, у меня еще нет конечного результата, который был бы пригоден к опубликованию и который полностью подтвердил бы изложенный план и лежащие в его основе идеи. Есть только несколько предварительных наработок, которые впрочем подтверждают правильность такого пути. Такое отклонение от «строго научного стиля», которого я, по возможности, пытался придерживаться в предыдущих публикациях оправдывается лишь одним, но довольно важным соображением: сама идея такой последовательности действий стоит отдельного опубликования. Ну а поскольку на этот момент конечного результата нет, то нет и возражений против того, что кто-то сразу возьмет саму идею на вооружение и, пока будут готовиться следующие части цикла, попробует использовать ее на практике, а возможно и улучшит, или найдет в ней какие-то скрытые недостатки, опираясь на собственные знания и опыт.

Напоследок остановлюсь на тех средствах и исходных материалах, с помощью которых мы с вами поэтапно будем реализовывать план, изложенный выше.

Как и раньше, я буду придерживаться принципа использования свободного и кроссплатформенного программного обеспечения. Проприетарные (платные) программы, а также программы, существующие в версиях лишь под какую-то одну конкретную операционную систему, я буду использовать лишь в целях сравнения и пояснения отдельных концепций (поскольку с такими программами может быть заранее знаком читатель).

Так, центральной и наиболее часто употребляемой программой-ГИС у нас с вами будет QGIS, ее мы с вами будем использовать для множества целей. Все операции, которые я буду описывать далее и скриншоты которых буду приводить, будут вестись в самых последних версиях этой ГИС [4].

Некоторые самые простые вспомогательные действия (например, определение разрешения, измерения длин и т.д.) мы с вами будем осуществлять в растровом редакторе GIMP, но никогда не будем использовать его (и любой другой графический редактор) для главных операций, изложенных в приведенном выше плане.

Наконец, по ходу работы нам часто придется делать некоторые вычисления и обрабатывать определенные табличные данные, часто массивные. Это проще всего делать с использованием языка R и программы RStudio, как это я уже делал, когда писал «Параллель Тучкова».

Что же касается исходных карт (непривязанных сканов), которые мы с вами будем использовать, то для целей этого цикла нам не понадобится никакая экзотика. В основном мы будем пользоваться уже готовыми растрами в достаточно хорошем качестве, большое количество которых имеется в свободном доступе, например, на сайте проекта «Это Место». Кстати, за многолетнюю работу по сбору исходных материалов, выкладыванию их в открытый доступ и привязке хочется выразить этому проекту отдельную благодарность.

Впрочем, если заинтересованный читатель вдруг решит воспользоваться ранее неопубликованными источниками, тем будет интереснее. Тем более, что сравнительно недавно стало больше известно о некоторых новых многолистовых крупномасштабных картах XIX века, таких как одноверстная карта Костромской губернии [5] или съемка в одноверстном масштабе Оренбургской губернии [6]. А многие карты в архивах еще ждут своего часа.

Литература и примечания

1. Таким образом, мы с вами разделяем рамку и внутреннее содержимое карты как принципиально разные сущности, служащие разным целям. Внутреннее содержимое (градусная сетка, какие-то опорные точки) служат для привязки, а рамка — для склейки. Впрочем, разделение не полное: если для объединения внутреннее содержимое не нужно, то для привязки вполне можно использовать и характерные точки рамки. В этом смысле рамка является частью внутреннего содержания карты. А вот обратное — неверно.

2. Подробнее о линейных и нелинейных методах трансформации мы поговорим в теоретической части. Однако, часть проблем, связанных с выбором конкретного метода была коротко затронута и во Введении.

3. Строго говоря, идеи предварительной склейки отдельных фрагментов или листов карты в единое покрытие (графическими редакторами) высказывались достаточно давно. Однако широкого распространения тогда эта идея не получила, в первую очередь из-за указанной причины; тогдашнее «железо» такие операции попросту «не тянуло». В настоящее же время современное компьютерное оборудование, во-первых, позволяет некоторые невозможные ранее задачи решать буквально «в лоб». А во-вторых, за прошедшие годы появились и некоторые новые программные концепции, которые мы попробуем применить по ходу дальнейшего изложения.

4. На момент написания этих строк это версия 3.44. Переход команды разработчиков на версию 4.x несколько затянулся и произойдет не раньше, чем через несколько месяцев. К тому же, при этом переходе не произойдет никакого существенного изменения функционала программы, поэтому версия 3.44 будет актуальной еще довольно долгое время.

5. РГВИА, ф. 386, оп.1, д. 3255, 3255А. Военно-топографическая съемка Костромской губернии. Масштаб: в 1 дюйме 1 вер. См. также Шалаева М.В., Щекотилов В.Г., Щекотилова С.Н., Вестник ТвГУ, серия «География и геоэкология», 2016, № 1, с.78.

6. РГВИА, ф. 386, оп. 1, д. 3836, 3836А, 3836Б, 3836В, 3836Г, 3836Д. Инструментальная съемка Оренбургской губернии. Масштаб: в 1 дюйме 1 вер.